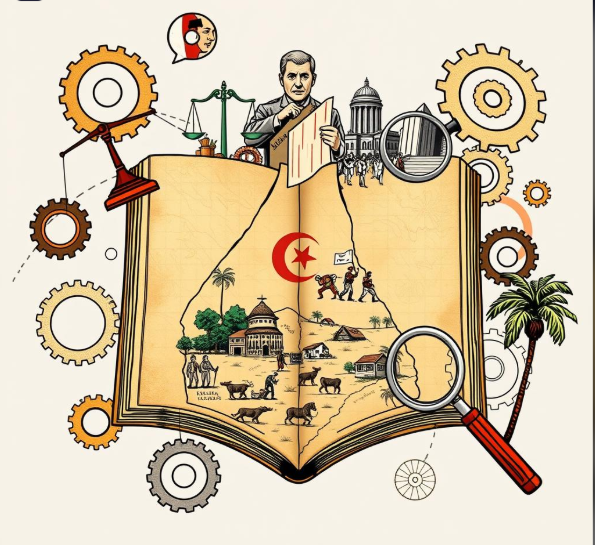

التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر

Topic outline

-

نظرة عامة حول مقياس التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر:

يُعد مقياس التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر أحد المقررات الأساسية في فهم الديناميات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي شكّلت مسار الجزائر من العهد ما قبل الاستعماري إلى فترة ما بعد الاستقلال. لا يهدف هذا المقياس إلى سرد الأحداث التاريخية بشكل تقليدي، بل يسعى إلى تفكيك البُنى الاجتماعية وتفسير التحوّلات التاريخية الكبرى من خلال أدوات ومفاهيم سوسيولوجية تُتيح فهماً أعمق وأكثر تركيبًا للواقع الجزائري في مختلف مراحله.

ينطلق هذا المقياس من فكرة مركزية مفادها أن التاريخ ليس مجرد توالي أحداث، بل هو سيرورة اجتماعية تتشكّل بفعل علاقات القوة، والهياكل الاقتصادية، والتمثلات الثقافية. ولذلك، يعتمد التحليل السوسيولوجي على مناهج متعدّدة، تشمل النظرية الماركسية، والتحليل البنيوي، وسوسيولوجيا الاستعمار، من أجل تفكيك الظواهر التاريخية مثل الاستعمار، الثورة، بناء الدولة الوطنية، النخب، أنماط الإنتاج، وعلاقات الاستغلال.

من خلال هذا المقياس، يتعرّف الطالب على قراءات متعدّدة للواقع الجزائري، سواء من خلال أطروحات المفكرين المحليين أو المدارس الفكرية التي تناولت الجزائر كموضوع بحث، مثل المدرسة الكولونيالية والانقسامية، أو عبر مفكرين مثل فرانتز فانون، بيير بورديو، عبد الله العروي، عدي الهواري، وغيرهم.

سيتناول هذا المقياس مجموعة من المحاضرات المحورية، من بينها:

-

المدرسة الكولونيالية والانقسامية في تحليل المجتمع الجزائري؛

-

الاتجاه الإمبريالي والسياسات الاستعمارية؛

-

نظرية نمط الإنتاج التقليدي والإقطاعي وعلاقات الاستغلال؛

-

سوسيولوجيا الثورة الجزائرية؛

-

الاتجاه الماركسي قبل وبعد الاستقلال؛

-

أطروحة المفكرين الجزائريين المعاصرين في نقد الدولة والمجتمع.

هدفنا من هذا المسار التحليلي هو بناء وعي نقدي لدى الطالب يمكنه من مساءلة التاريخ كمنتج اجتماعي، وفهم الحاضر الجزائري في ضوء تراكماته البنيوية ومحدداته التاريخية، في أفق التفكير في إمكانات التغيير والتحوّل.

تخصص: علم الاجتماع

السنة الثانية ليسانس

السداسي: الثالث

اسم الوحدة: تعليم أساسية

اسم المادة: التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر

الرصيد: 05

المعامل: 02

الحجم الساعي خلال السداسي: 45 ساعة

الحجم الساعي الأسبوعي: 1سا و30د (محاضرة) 1سا و30د (أعمال موجهة)

طريقة التقييم: مراقبة مستمرة (40%) + امتحان (60%)

أهداف التعليم:

1) دراسة تاريخ المجتمع الجزائري بنظرة سوسيولوجيا.

2) التعرف على تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر.

3) التعرف على أهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في هذه الحقب التاريخية.

المعارف المسبقة:

1) معرفة أهم الوقائع التاريخية في فترة ما بعد الاستعمار الفرنسي وما قبلها.

2) التمييز بين المنهج التاريخي والمدخل التحليلي السوسيولوجي.

القدرات المكتسبة:

1) القدرة على تفكيك وتركيب الظاهرة السوسيولوجية في الجزائر في فترات تاريخية متباينة.

2) ربط الأحداث بالواقع وبالمنظومة السياسية والثقافية.

3) تحديد مفهوم إجرائي ونسقي لمفردة المواطنة.

4) القدرة على الاستدلال وضبط الوقائع الاجتماعية في سياقها التاريخي.

محتوى المادة:

1) علم الاجتماع التاريخ: ماهية الاقتراب النظري

2) المدرستان الكولونيالية والانقسامية في الجزائر

3) تأثير الحملات العسكرية على بنية المجتمع الجزائري

4) الاتجاه الماركسي في الجزائر / قبل الثورة وبعد الثورة

5) الاتجاه الإمبريالي في الجزائر

6) نظرية نمط الإنتاج التقليدي

7) نظرية الإقطاع وعلاقة الاستغلال

8) إيف لاكوست ومفهوم الديمقراطية العسكرية

9) سوسيولوجية الثورة الجزائرية

10) أطروحة الجزائريين: عدي الهوا ري، محفوظ بنون، عبد القادر جغلول، محمد بوخبزة... وغيرهم

11) من مفهوم الثورة إلى مفهوم المؤسسة

12) سوسيولوجية الدولة الجزائرية الحديثة

13) الشرعية الثورية

14) الشرعية التأسيسية / مؤسسة الدولة الجزائرية

15) من الأحادية إلى التعددية

-

-

تمهيد:

تُعدّ دراسة المدرستين الانقسامية والكولونيالية مدخلاً حاسمًا لفهم كيفية تشكّل المعرفة حول المجتمع الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية، وكيف تم توظيف هذه المعرفة لخدمة أهداف الهيمنة الاستعمارية. فقد عملت المدرسة الكولونيالية على إنتاج خطاب علمي وأكاديمي يبرّر الوجود الفرنسي في الجزائر، من خلال تصوير المجتمع المحلي على أنه "متخلّف"، "غير قابل للحكم الذاتي"، ويحتاج إلى "تمدين" او تحضر بالثقافة و الحضارة الفرنسية. وقد اعتمدت هذه المدرسة في ذلك على دراسات إثنوغرافية وقانونية وتاريخية خضعت لإيديولوجيا استعمارية صريحة.

في المقابل، برزت المدرسة الانقسامية، أو ما يُعرف بـ"المدرسة السوسيولوجية الانقسامية"، خاصة مع باحثين مثل روبير مونتان وإدموند دوتي، الذين قدموا أطروحات ترى في المجتمع الجزائري بنية "مفككة" قوامها القبائل والعروش، وهي بنية ـ حسب زعمهم ـ تمنع تشكل الدولة الحديثة. وقد استُخدمت هذه الرؤية لتكريس خطاب التفتيت وإضفاء مشروعية على استمرار السيطرة الفرنسية، بحجة غياب وحدة سياسية واجتماعية وطنية.

خلال هذه المحاضرة، سنقوم بتحليل الأسس النظرية لهاتين المدرستين، وتفكيك خلفياتهما الإيديولوجية، كما سنناقش تأثيرهما في إنتاج المعرفة عن الجزائر، وموقعهما في الصراع حول تمثيل الواقع الاستعماري، بما في ذلك آثار ذلك على الذاكرة الوطنية والخطاب ما بعد الاستعماري.

-

تمهيد:

يمثل الاتجاه الماركسي في الجزائر أحد التيارات الفكرية والسياسية التي ساهمت بعمق في تشكيل الوعي الوطني والطبقي، سواء قبل اندلاع ثورة التحرير أو في مرحلة ما بعدها. فقد عرفت الجزائر، منذ بدايات القرن العشرين، تفاعلاً تدريجيًا مع الفكر الماركسي من خلال الحركة النقابية والطبقة العاملة الحضرية، خاصة في المراكز الصناعية الكبرى، حيث نشطت الخلايا الشيوعية، واتّخذت مواقف مناهضة للاستعمار الفرنسي، وإن بشكل متباين.

قبل الثورة، ساهم التيار الماركسي، من خلال الحزب الشيوعي الجزائري، في تأطير بعض الشرائح الاجتماعية، إلا أن مواقفه تجاه المسألة الوطنية كانت في كثير من الأحيان محل جدل. أما بعد الاستقلال، فقد عاد النقاش حول الماركسية ليأخذ بُعدًا جديدًا، مرتبطًا بمسألة بناء الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وموقع الفئات الكادحة في مشروع التنمية. وخلال السبعينيات تحديدًا، شهدت الجزائر محاولة لـ"تأميم" الخطاب الماركسي ضمن ما سُمّي بالاشتراكية الجزائرية.

في هذه المحاضرة، سنرصد مسار الاتجاه الماركسي في الجزائر، من التأسيس إلى التراجع، محاولين فهم التداخل بين البعد الإيديولوجي والسياق التاريخي، ودراسة مدى تأثير هذا الاتجاه على المشروع الوطني والخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة الجزائرية الحديثة.

-

تمهيد:

تُعدّ دراسة الاتجاه الإمبريالي في الجزائر مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة المشروع الاستعماري الفرنسي وأهدافه بعيدة المدى في المنطقة. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر، اتّسم الوجود الفرنسي في الجزائر ليس فقط بالسيطرة العسكرية، بل باتخاذه شكلاً من أشكال الهيمنة السياسية والاقتصادية والثقافية التي تندرج ضمن الإطار الأوسع للإمبريالية الأوروبية. وتكتسي هذه المحاضرة أهميتها من كونها تسلط الضوء على الآليات التي استخدمها الاستعمار لفرض هيمنته، وعلى طبيعة التفاعلات بين القوة الاستعمارية والشعب الجزائري، بما في ذلك أشكال المقاومة وتحوّلات الوعي الوطني. سنسعى خلال هذا اللقاء الأكاديمي إلى تحليل الاتجاه الإمبريالي من حيث جذوره الفكرية، تطبيقاته العملية في الجزائر، وآثاره الممتدة على الهوية والبنية المجتمعية والسياسية للبلاد.

-

تمهيد:

تُعدّ نظرية نمط الإنتاج التقليدي إطارًا تحليليًا مهمًا لفهم البنية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في الجزائر قبل وخلال المرحلة الاستعمارية. هذه النظرية، التي تستند إلى مفاهيم مستمدة من الماركسية والتحليل السوسيولوجي، تُسلّط الضوء على كيفية تنظيم النشاط الاقتصادي وعلاقاته داخل المجتمع، بعيدًا عن أنماط الإنتاج الرأسمالية الحديثة. وفي السياق الجزائري، تكتسب هذه النظرية أهمية خاصة لفهم طبيعة المجتمع الريفي، والعلاقات الاجتماعية القائمة على القرابة والملكية الجماعية للأرض، إضافة إلى دور الأعراف والتقاليد في تنظيم العمل وتوزيع الموارد. خلال هذه المحاضرة، سنقوم بتحليل مكونات نمط الإنتاج التقليدي في الجزائر، وبيان كيف اصطدم هذا النمط مع السياسات الاستعمارية التي سعت إلى تفكيكه وإدماج الاقتصاد المحلي ضمن المنظومة الرأسمالية الفرنسية.

-

تمهيد:

تُعدّ نظرية الإقطاع إحدى الأدوات التحليلية الجوهرية لفهم طبيعة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي سادت في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، ومن بينها المجتمع الجزائري خلال فترات تاريخية معيّنة. وتتمحور هذه النظرية حول توزيع الملكية وعلاقة الإنتاج بين الطبقات، حيث تبرز علاقة استغلال واضحة بين المالكين الكبار للأرض والفلاحين المنتجين. في السياق الجزائري، تداخلت البنية الإقطاعية مع خصوصيات محلية، مثل الملكية الجماعية، والعروش، والأنظمة العرفية، قبل أن يعاد تشكيلها أو استغلالها من قبل الاستعمار الفرنسي لتعميق الهيمنة والسيطرة الاقتصادية. في هذه المحاضرة، سنتناول المفاهيم الأساسية لنظرية الإقطاع، ونحلّل كيفية تجلّي علاقات الاستغلال في الواقع الجزائري، مع التركيز على التفاوت الطبقي، وآليات الهيمنة، وأثر ذلك في البنية الاجتماعية ومقاومة الفئات المُستغَلّة.

-

تمهيد:

يُعدّ المفكر والجغرافي الفرنسي إيف لاكوست من أبرز الأسماء التي ساهمت في تحليل الأنظمة السياسية في العالم الثالث، لا سيما في سياق ما بعد الاستعمار. ومن بين إسهاماته البارزة، مفهوم "الديمقراطية العسكرية"، الذي طوّره لفهم طبيعة السلطة في دول مثل الجزائر، حيث تتخذ البنية السياسية طابعًا عسكريًا يُغلّف بمظاهر ديمقراطية شكلية. ويرى لاكوست أن مثل هذه الأنظمة تُحافظ على استمراريتها من خلال احتكار القوة، وتوجيه الحياة السياسية، وإفراغ الممارسة الديمقراطية من مضمونها الحقيقي، مع استنادها إلى شرعيات تاريخية أو نضالية، كما هو الحال في التجربة الجزائرية. خلال هذه المحاضرة، سنستعرض الأطر النظرية التي قدّمها إيف لاكوست، ونحلّل مفهوم الديمقراطية العسكرية في ضوء الواقع السياسي الجزائري، من حيث النشأة، الآليات، والتأثيرات على مسار التحول الديمقراطي ومفهوم الدولة المدنية.

-

تمهيد:

تمثل الثورة الجزائرية (1954–1962) واحدة من أهم الحركات التحررية في التاريخ المعاصر، ليس فقط بما أنجزته من استقلال سياسي، بل بما كشفت عنه من تحولات عميقة في البنية الاجتماعية الجزائرية. ومن هذا المنظور، تُعد سوسيولوجيا الثورة الجزائرية مدخلاً أساسياً لفهم الأبعاد الاجتماعية والطبقية والثقافية التي رافقت مسار الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. لقد أظهرت الثورة كيف أن الصراع لم يكن مجرد مواجهة بين جيشين، بل كان عملية شاملة أعادت تشكيل الوعي الجمعي، وقلبت موازين القوى داخل المجتمع، وأعادت صياغة العلاقات بين الفئات الاجتماعية، من الفلاحين والنساء إلى النخب السياسية. خلال هذه المحاضرة، سنسعى إلى تحليل الديناميات الاجتماعية التي غذّت الثورة، والتغييرات التي أحدثتها في البنى التقليدية، مع الاستناد إلى إسهامات مفكرين مثل فرانز فانون وبيير بورديو وغيرهما ممن درسوا المجتمع الجزائري في خضم التحوّل الثوري.

-

تمهيد:

عرف الفكر الجزائري المعاصر بروز مجموعة من المفكرين والباحثين الذين سعوا إلى بلورة قراءة نقدية وذاتية لتاريخ الجزائر وهويتها وبنيتها السياسية والاجتماعية، ضمن ما يمكن تسميته بـ "أطروحة الجزائريين". وتضم هذه الأطروحة مساهمات أسماء بارزة مثل عدي الهواري، الذي ركّز على تحليل البنية السلطوية والعلاقة بين الدين والسياسة في الدولة الوطنية، ومحفوظ بنون الذي اشتغل على الثقافة الشعبية والذاكرة الجماعية، وعبد القادر جغلول في قراءته للخطاب الأدبي والوطني، ومحمد بوخبزة في تحليلاته العميقة للمسألة التربوية والهوية.

ما يميز هذه الأطروحة هو أنها تنطلق من التجربة الجزائرية الداخلية، وتسعى إلى تجاوز القراءات الاستشراقية أو التبعية النظرية للمدارس الغربية، مع الانفتاح النقدي على المناهج الحديثة. في هذه المحاضرة، سنقوم بتفكيك أبرز مفاهيم هذه الأطروحة، وتحليل مدى قدرتها على تفسير المأزق السياسي والاجتماعي الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال، مع تسليط الضوء على نقاط التلاقي والاختلاف بين هذه الأصوات الفكرية.

-

-

-

-

-

-

المراجع:

1. إبراهيم مياس، مقاربات في تاريخ الجزائر 1830-1962، دار هومة للطّباعة والنّشر والتوزيع، الجزائر 2007.

2. أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي (10 مجلدات)، دار الغرب الإسلامي، الجزائر، 1998.

3. بلقاسم حسن بهلول: الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والسياسية، مطبعة دحلب، الجزائر، 1993.

4. بن داهة عدة: الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر (1830-1962) (جزئين)، مطبوعات وزارة المجاهدين، الجزائر، 2008.

5. جمال معتوق: السوسيولوجية الكلونيالية من أجل قراءة نقدية جديدة، مجلة آفاق لعلم الاجتماع، المجلد1، العدد1، جامعة البليدة، الجزائر، 2007.

6. جمال معتوق: علم الاجتماع في الجزائر، من النشأة إلى يومنا هذا، دون دار النشر، ط1، الجزائر، 2006.

7. الزبيري محمد العربي: تاريخ الجزائر المعاصر (جزئين)، اتحاد كتاب العرب، دمشق، 2001.

8. سعيد العيادي: التجربة السوسيولوجية في الجزائر: الممارسة والتأويل، مجلة آفاق لعلم الاجتماع، المجلد1، العدد1، جامعة البليدة، الجزائر، 2007.

9. سعيد العيادي: تاريخ علم الاجتماع واتجاهاته في الجزائر، دار كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، ط1، الجزائر، 2019.

10.سمير أمين: المغرب العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1981.

11.شارل أندري جوليان: تاريخ إفريقيا الشمالية، تر: محمد مزالي والبشير بن سلامة، دار التونسية للنشر، تونس، 1969.

12.شارل روبير أجرون: الجزائريون المسلمون وفرنسا (1871-1919) (جزئين)، تر: م حاج مسعود وأ بكلي، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2007.

13.شريط عبد الله: الفكر السّياسي والمجهود الإيديولوجي في الجزائر، المؤسّسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1986.

14.عبد القادر جغلول: الاستعمار والصراعات الثقافية في الجزائر، دار الحداثة، بيروت، 1981.

15.عبد القادر جغلول: الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون، تر: فيصل عباس، دار الحداثة، بيروت،، 1981.

16.عبد القادر جغلول: تاريخ الجزائر الحديث – دراسة سوسيولوجية، تر: فيصل عباس، منشورات وزارة المجاهدين، دار الحداثة للطباعة والنشر، بيروت، 1981.

17.عبد اللطيف بن أشنهو: التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط 1962-1982، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1982.

18.عبد اللطيف بن اشنهو: تكون التخلف في الجزائر،

19.عبد الناصر جابي: الحركات الاجتماعية في الجزائر بين أزمة الدولة الوطنية وشروخ المجتمع، مركز البحوث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية (CREAD) جامعة الجزائر، 2005.

20.عبد الناصر جابي: الجزائر في البحث عن كتلة اجتماعية جديدة، في الأزمة الجزائرية (الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، بيروت، 1996.

21.عدي الهواري: الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك الاقتصادي و الاجتماعي 1830-1860،تر: جوزيف عبد الله، دار الحداثة، ط1، بيروت، 1983.

22.العقون عبد الرحمن ،الكفاح القومي والسياسي، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1984.كارل ماركس وفريد ريك انجلز: الماركسية والجزائر، تر: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، 1987.

23. ليليا بن سالم وآخرون: الأنثربولوجيا والتاريخ: حالة المغرب العربي، تر: عبد الأحد السبتي وعبد اللطيف الفلق، دار توبقال للنشر، ط2، الدار البيضاء، الغرب، 2007.

24.محمد بومخلوف: التوطن الصناعي وقضايا التنمية في الجزائر، التجربة والآفاق، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2001.

25.محمد السويدي: مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.

26.مصطفى الأشرف: الجزائر الأمة والمجتمع، تر: حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1983.

27.مصطفى بوتفنوشانت: العائلة الجزائرية "التطور والخصائص الحديثة"، تر: أحمد ديمري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1984.

28. مغنية الأزرق: نشوء الطبقات في الجزائر، تر: سمير كرم، مؤسسة الأبحاث العربية، 1980.

29.ياسين سعادة: التحليل السوسيولوجي لتاريخ الجزائر- إلى أين وصلت النقاشات حول التشكيلة الاجتماعية لجزائر ما قبل الاحتلال الفرنسي، مجلة الخلدونية، المجلد6، العدد1، جامعة تيارت، الجزائر، 2013.

30.Abdelkader Djeghloul. Huit études sur l' Algérie e.n.l Alger, 1986.

31.Abdelkader Djeghloul. nouvelles lettres pour l’Algérie, Oran, ed. Dar el Gharb.

32.Ammarra Bekkouche. L’Algérie, histoire, société, ouvrage collectif sous la coordination de Hassan Ramaoune, Casbah édition, Alger, 2000.

33.Charles-Robert Ageron: Histoire de l’Algérie contemporain: 1830-1979 , Puf, Paris,1964.

34.Djamel Guerid. L'exception algérienne: la modernisation a l'épreuve de la société, casbah édition, Alger, 2007.

35.Gilbert Meynier. L'Algérie et les algériens sous le système colonial. Approche historico historiographique.

36.Jacques Berque.125 ans de sociologie nord – africaine-

37.Pierre Bourdieu .Algérie : 60 structures économique et structures temporelles, les éditions de minuit.

38.Pierre Bourdieu. Sociologie de l'Algérie, paris, France,1977.

39. René Mounier. Mélange de sociologie nord-africaine, paris, librairie Félix alcane, 1930.