1- Porifères, Porifera ou Spongiaires

Les Spongiaires ou les porifères sont des animaux Pluricellulaires (Métazoaires)les plus primitif, Diploblastiques. forment ainsi le sous-règne des Parazoaires (Parazoa).

Appelés : Eponges ou PORIFERES en raison de nombreux pores au niveau de la paroi du corps.

1-1- Caractères généraux

Ce sont des animaux sessiles (fixés) coloniaux : environ 9000 espèces marines et 100 espèces d'eau douce et saumâtre.

De la surface aux grandes profondeurs. Abondantes surtout dans les eaux tropicales.

Organisation primitive

Pas de symétrie et d'organes bien définis, les cellules sont faiblement attachées les unes aux autres qui ne forment pas de vrais tissus.

Grand pouvoir de régénération (Peuvent remplacer des parties perdues).

Possèdent des éléments de soutien = SPICULES en forme d'aiguilles. Leurs seuls mouvements sont des contractions locales du corps et des mouvements d'ouverture et de fermeture des pores.

Leur système nerveux est rudimentaire et diffus.

La respiration est effectuée par simple diffusion.

L'osmorégulation est assurée par les vacuoles contractiles présentes dans chaque cellule

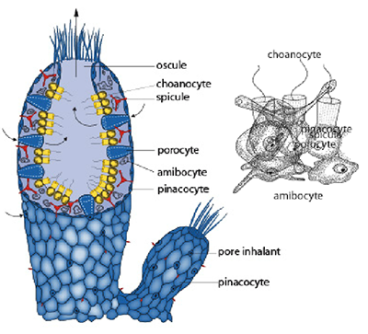

1-2- Structure des Spongiaires

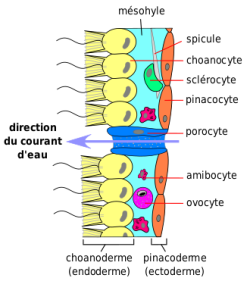

Les éponges de mer présentent une couche externe de cellules appelée pinacoderme (avec des pinacocytes) et une couche interne, le coanoderme; ces couches sont séparées par une mésoglée gélatineuse. La forme fondamentale est celle d'un tube à double paroi (type « ascon »): ectomésenchyme et endoderme Les pores inhalants, ou ostia, sont de minuscules orifices criblant sa surface. La cavité centrale s'ouvre au sommet par l'oscule, ou pore exhalant. Un courant d'eau traverse continuellement l'éponge, pénétrant par les pores inhalants et sortant par l'oscule. |  Structure histologique d'un porifera |

Les éponges montrent l'organisation la plus simple, bien qu'elles aient des cellules différenciées (par exemple, le coanoderme), elles manquent de véritable coordination tissulaire.

1-3- Classification

On reconnaît trois classes, selon la nature des spicules:

1-3-1- Classe Calcaria : CALCISPONGES (éponges calcaires)

Leur squelette est composé de spicules calcaire ou d'une structure calcaire continue. Les trois types d'éponges: ascon, sycon et leucon y sont représentés. Les spicules sont de taille homogène, contrairement à celles des deux autres classes.

Les éponges calcaires se fixent sur un substrat dur, contrairement aux éponges hexactinellides qui peuvent simplement se cramponner par leur base dans un fond sablonneux (4)[1] . Elle sont présente sur le plateau continental, jusqu'à environ 100 m. Il existe deux formes:

1-3-2- Classe Hexactinella (éponges siliceuses)

Les "Éponges de verre" au squelette siliceux sont des espèces qui vivent au delà du plateau continental (à environ 200 m et plus). Les spicules sont composées de silice hydratée et donnent une architecture cohérente. Ils se subdivisent également en mégasclères et en microsclères.

Ces éponges sont composées de 6 pointes: hexactines, suivant 3 axes et peuvent atteindre une longueur de 60 centimètres (2)[2].

1-3-3- Classe Silicospones (Démosponges ;cornéo-siliceuses)

Les représentants de cette classe présentent une structure "leucon". Les spicules sont siliceuses et sont différenciées en mégasclères (grandes spicules) et en microsclères (petites spicules). Les spicules existent sous différentes formes, présentant entre 1 et 4 pointes, (monactines à tetractines). Ces spicules et le collagène présent dans le parenchyme constituent le squelette des éponges (3)[2].

1-4- Reproduction

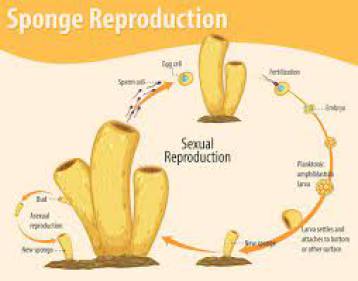

Chez les éponges, il existe deux modes de reproduction

1-4-1- Reproduction asexuée

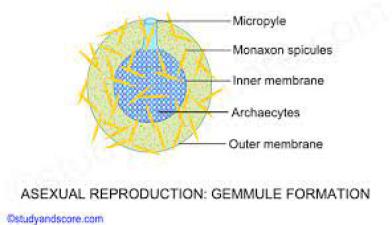

Gemmules

Amas cellulaires capables de résister à des conditions climatiques défavorables, spécialement chez les éponges d'eau douce.

Des archéocytes, bourrés de réserves nutritives, s'entourent de couches de spongine séparées par des spicules. Ces amas se développent en éponge adulte lorsque les conditions du milieu le permettent (3)[3].

Bourgeonnement externe

Les cellules indifférenciées se trouvent dans la mésoglée appelées archéocytes peuvent être à l'origine de l'apparition du bourgeon qui soit se détache et former ainsi une autre éponge(forme solitaire), soit reste fixés à l éponge mère,il s agit alors de formes coloniales (3)[3].

Régénération

Une éponge amputée d'un fragment est capable de régénérer la partie manquante. Cette propriété est mise à profit dans la culture des éponges de bain. Si l'on force les tissus vivants d'une éponge à traverser les mailles d'un tissu très fin, pour séparer les cellules, le filtrat désorganisé se rassemble en éponge caractéristique après quelques semaines, pourvu que le milieu contienne certains éléments (des ions Ca++, Mg++) et que soient sécrétées des protéines de la matrice extracellulaire. Ce modèle est utilisé en biologie fondamentale, pour l'étude des problèmes d'interactions cellulaires (3)[3].

1-4-2- Reproduction sexuée

La plupart des éponges sont hermaphrodites (éponges siliceuses), quelques espèces sont gonochoriques (éponges calcaires). Les spermatozoïdes sont expulsés par un individu et pénètrent dans une autre éponge. Les choanocytes ayant capturé un spermatozoïde deviennent mobiles et transportent les spermatozoïdes à travers la mésoglée où se trouvent les ovules. Après la fécondation, l'œuf se développe dans la mésoglée puis devient une larve recouverte de flagelles (amphiblastula ou parenchymula), qui est libérée dans le milieu extérieur. La faible proportion de larves qui réussissent à survivre va se fixer sur un support et se métamorphoser en éponge adulte